古伊万里、柿右衛門、色鍋島―有田焼の様式美

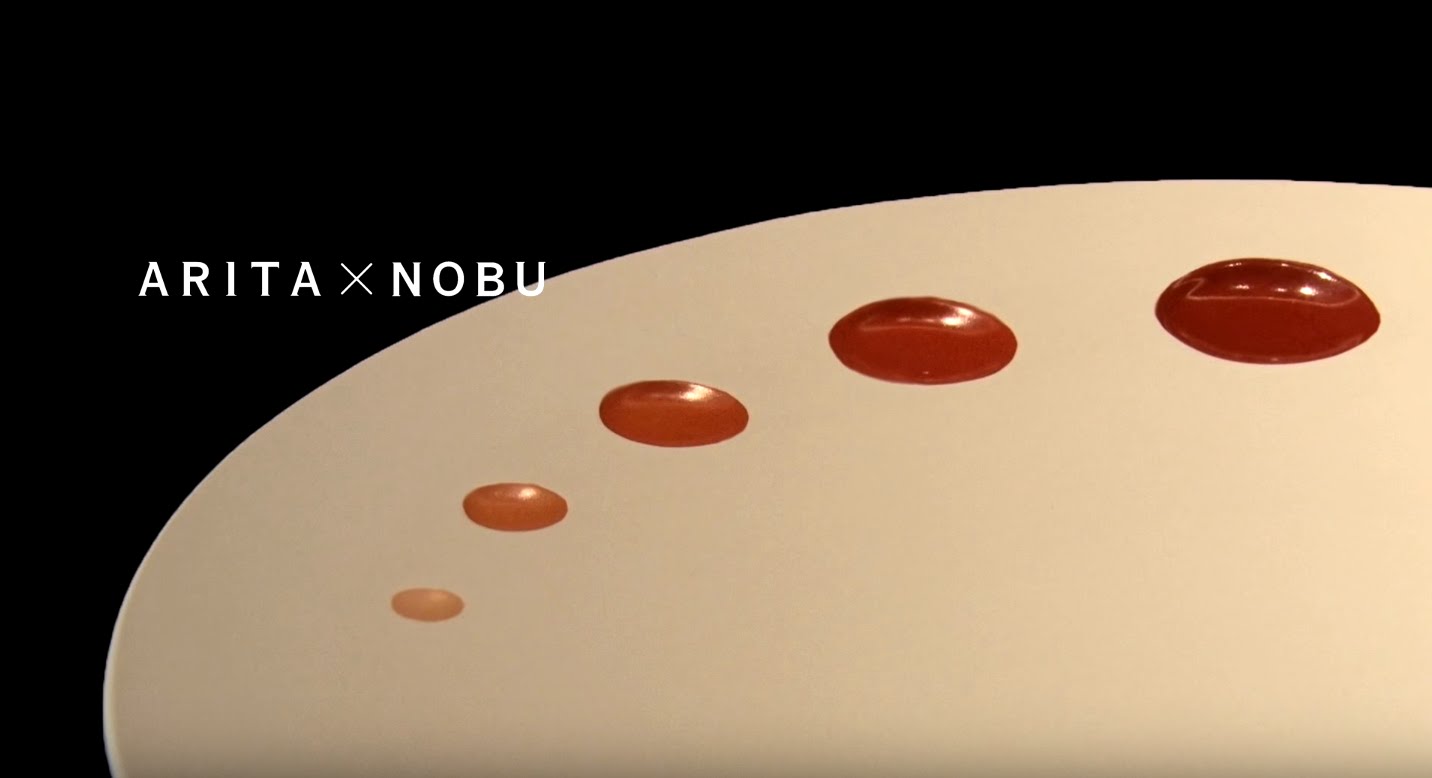

日本が世界に誇る食文化は、豊かな器文化にも支えられてきました。その発展には機能性と芸術性を備えた有田磁器も大きく寄与してきました。

ここでは、有田磁器を特徴づける様式美についてみてみましょう。比類なき多彩さを誇る有田焼だけに、その様式の分類方法も諸説ありますが、ここでは初期伊万里、柿右衛門、色鍋島、古伊万里金欄手※1について紹介します。

有田で磁器生産が始まった1610年代から1650年頃までのものを「初期伊万里」と呼びます。青みを帯びた白地に、青色のみで草花や鳥などの生き物が描かれた染付(そめつけ)が特徴です。絵付けの前に素焼を行わない「生掛け」技法を用いており、ぽってりとした風合いに素朴でシンプルな絵柄が多いのが特徴です。

その親しみやすいデザインから、この時代以降も「初期伊万里」に倣った「初期伊万里様式」の日用品は数多く作られています※2。

次の「柿右衛門」についても、柿右衛門窯で焼かれた「柿右衛門」と、それに倣ってつくられた「柿右衛門様式」があります。柿右衛門様式は、濁し手と呼ばれる乳白色の素地に描かれた赤・青・緑・黄などの鮮やかな彩色を施した、当時「赤絵」と呼ばれた上絵付けの色絵が特徴です。ふんだんに余白をとる構図の特徴から「余白の美」とも称されます。自然の中にテーマを見出す大和絵の特徴を取り入れ、その鮮やかさは日本的な美意識の極みとして、国内外の愛好家を魅了してやみません。柿右衛門様式は1650年代から1690年代にかけて数多くつくられ、18世紀にはドイツのマイセン窯をはじめとする欧州の窯で多くの模倣品がつくられました。

柿右衛門に並んで有田磁器の最高峰に位置づけられるのが伊万里 大川内山の藩窯でつくられた「色鍋島」です。

「染付に赤、黄、緑の三色の釉だけで表現される鍋島文様は、色彩が技術的に完璧であるばかりでなく、不純な色合いが持つ美しさが認められないだけに、様式美が退廃におちいる危険性が希薄であった。それゆえに、どこまでも鍋島調は健康美に満ちている。

その情緒は四季でいえば、いつも春の気分でつらぬかれ、夏や秋、冬のもつ別趣の情感が鍋島焼にはないのである。情調はどこまでも雅びであり、うららかである。(中略)筆舌につくしがたいほどの沢山の文様が工夫案出されていながら、その文様はつねに他の追随を許さぬたくましい装飾意欲をもって、鍋島ならではの様式化がおこなわれ、比類のない、独特の唯美の世界に染めあげられてしまう※3」

陶磁器・茶道史研究家に絶賛される、超絶技巧については、藩窯であったからこそ実現した類まれなる様式美といえるでしょう。当時の技術の粋を集めた色鍋島は、柿右衛門と並び、有田を代表する美を誇っています。

そして、17世紀末頃からつくられるようになった金彩をまじえた豪華絢爛な焼き物が「古伊万里金欄手」です。これらのなかには中国明代後期の金襴手をモデルにしたイミテーションもあります。日本的な「わび・さび」の美意識とは対極にある世界観を醸し出しており、異国情緒溢れる趣となっています。

柿右衛門、鍋島様式を除き近世までに有田でつくられた焼き物全般が「古伊万里」と総称されます。『有田町史陶芸編』によると、1670年代から1750年代頃(延宝・元禄・享保・宝暦)までに国内の磁器需要はいちだんと高まり、庶民階級にまで普及したので、量産化が進み、やや粗雑な成形の格調の鈍い型物も作られるようになります。さらに、1760年代から1820年代(明和・文政)頃になると、かつてのデザインのなかに見られた中国的な趣味は消え、日本的なデザインの古伊万里がほとんどを占めるようになり、庶民の日常生活に溶け込んでいきます※4。

素朴な実用の美ときらびやかな装飾性、有田焼はその長い歴史のなかで、実に幅広い価値観を内包しながら発展してきたと言えるでしょう。

- ※1 久我俊郎、富岡行昌:監修『図説 唐津・伊万里・有田の歴史』2011年、郷土出版社

- ※2 ”初期伊万里”と“初期伊万里様式”有田町歴史民俗資料館ブログ「泉山日録」2012年11月14日『日本磁器誕生・有田焼創業400年事業』"

- ※3 矢部良明(陶磁器・茶道史研究家/人間国宝美術館館長)『世界をときめかした伊万里焼』2000年、角川書店

- ※4 有田町史編纂委員会『有田町史 陶芸編』1987年、有田町