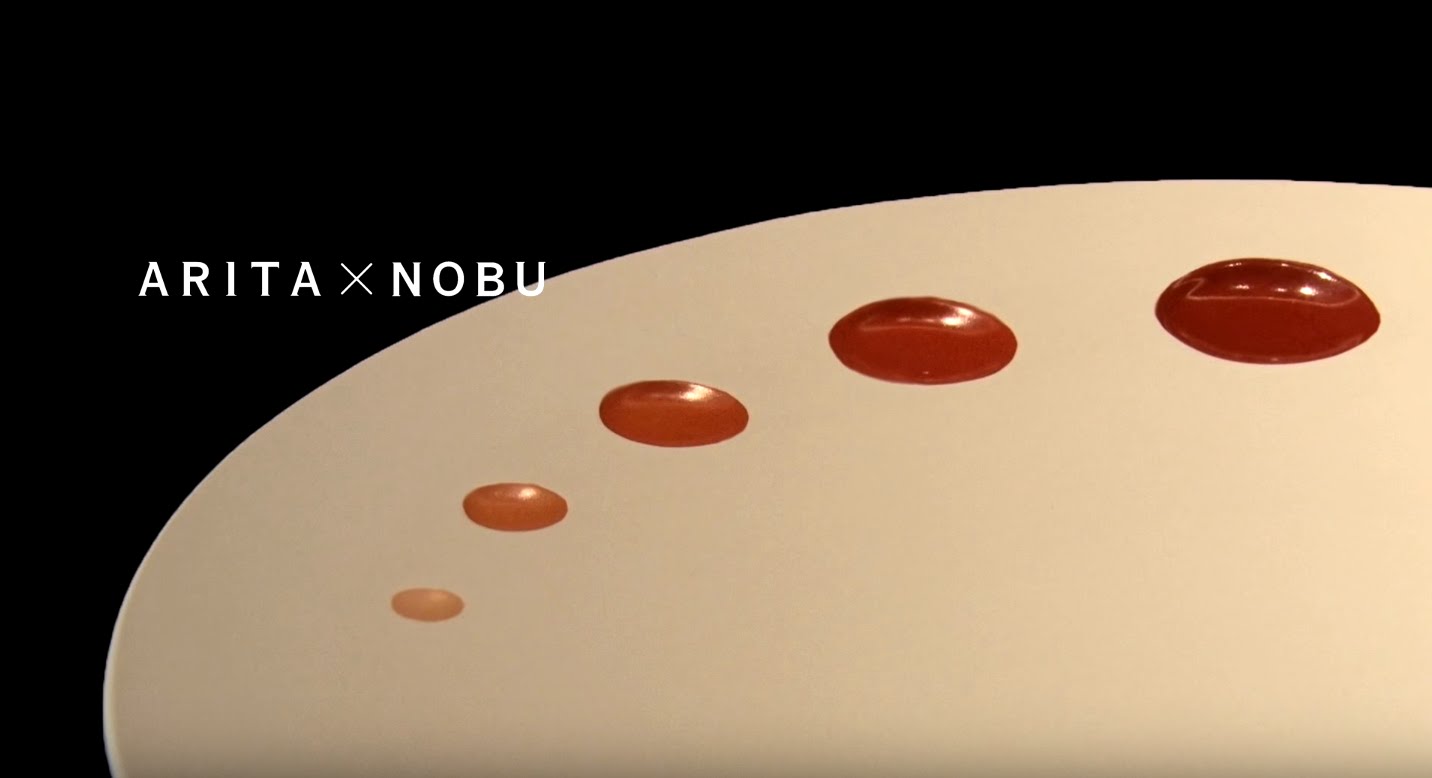

泰平の江戸の世、人々の食卓を彩った有田磁器

文政11年(1828年)8月9日に有田中心部を襲った「文政の大火」により多くが消失してしまったため、それ以前の17世紀から19世紀初頭までの有田について知る史料はあまり多く残されてはいません。

そこで、これまで歴史家や陶磁器の研究者たちは、鍋島藩に残された文書や、有田焼の売買をになった伊万里の商人やオランダ東インド会社、唐船(中国)との交易の記録、考古学の発掘調査、海外の商館や宮殿、日本各地の大名屋敷や富裕な商人の屋敷などからの出土品を通じて、交易の範囲や意匠について明らかにしてきました。

そうした手がかりのなかでも、最大の情報源となるのが、オランダ東インド会社との交易の記録です。それによると、1659年に輸出は急増し、1660~70年代にピークとなり、1690年からは減少していきます。その理由は、1684年、中国で清が明の勢力を制圧し、「展海令」を交付して輸出に乗り出したこと、1685年、江戸幕府が長崎貿易の年額を唐船は銀6000貫、オランダ船は3000貫に制限したことにあります。(江戸時代初期1貫を現在の貨幣価値に換算すると約200万円)※1

また、国内の磁器需要も増えてきたため、価格が高騰し、有田磁器は中国磁器との価格競争で不利になっていったことも輸出減少の大きな要因です※2

輸出の減少と入れ替わるように右肩上がりに伸びてきた国内の需要を牽引し、流通を支えたのが伊万里の陶商と各地の商人たちです。17世紀には、江戸の陶商が有田の皿山まで来て直接「窯焼(窯元)」から品物を仕入れていったこともあったとも言われています。

「寛文八年(一六六八)江戸の陶商伊万里屋五郎兵衛は、仙台藩主伊達陸奥守綱宗の需(もと)めによって、有田へ下り商品仕入の傍、精巧な食器を物色したところ、絶品が得られなかったので、二、三の窯焼に相談したら当時の名陶家辻喜右衛門を推薦した。そこで早速彼に注文して青花の見事な食器を入手出来たので、満足して携え帰り伊達家に納めた。二年後の寛文十年のことである」※3

ここに出てくる伊万里屋五郎兵衛のほかにも、藤本長左衛門、青山幸兵衛、冨村森三郎といった商人や、藩の許可を得て有田から大阪に焼き物を売りにいった喜惣次という名の百姓もいたと記録されています※4。

18世紀、かつては上層階級しか手にすることができなかった磁器は19世紀には庶民の日用雑器にまで行き渡るようになり、食卓を彩ります。歌川広重や歌川豊国といった江戸期の著名な浮世絵師の絵に描かれた食器や料理は豊かな食文化を物語っています※5。

食器のバラエティや食事のマナーなどといった食文化の成熟度について、絵画に描かれた食事風景などからみて、17~18世紀までは東洋のほうが欧州よりもはるかに洗練されていたと指摘する研究者もいます※6。

今日、世界中で人気を博し、ユネスコの無形文化遺産にも登録された日本食ですが、その基本的な調理法などはほとんどが近代化以前の江戸期に確立されたものです。見た目に美しく、薄くて丈夫、機能的にも優れた有田焼は、日本がいまなお世界に誇る食文化の発達に大いに貢献したのです。

- ※1 日本銀行金融研究所貨幣博物館HP、江戸初期の銀1匁=2000円より算出。

- ※2 松本源次『炎の里有田の歴史物語』1996年、山口印刷

- ※3 中島浩気『肥前陶磁史考』1985年、青潮社

- ※4 前山博『伊万里焼流通史の研究』1990年、誠文堂印刷

- ※5 神崎宣武・監修「柴田夫妻コレクションにみる江戸の食文化」『ふでばこ28号』 特集「有田焼」2013年、白鳳堂

- ※6 西田宏子(世界的な東洋陶磁史研究者/根津美術館顧問)『東西交流の陶磁史』2008年、中央公論美術出版