009

遺跡が語る有田焼のルーツ。大発掘プロジェクトの真実。

平成27年1月20日から3月13日まで、有田町黒牟田の山辺田(やんべた)遺跡で実施された発掘調査。ここは日本で最初の色絵磁器が作られていた場所の一つで、今回の調査では色絵磁器片などのほかにも中国・景徳鎮窯製の茶碗や赤絵窯の破片なども出土した。これらが意味するところは何なのか。有田焼のルーツを探る、大発掘プロジェクトの真実に迫る。

色絵磁器の技術史を解き明かす山辺田遺跡

有田町内には66カ所の登り窯跡がある。その一つが、草創期(1640~50年代)の色絵磁器を焼いていたとされる山辺田窯跡。9基の登り窯跡が発見され多量の色絵素地のほか、少量の色絵を施した陶片が出土し、国史跡にも指定されている。

「大発掘プロジェクト」と銘打ち、創業400年事業の一環として発掘調査を行ったのは、山辺田窯跡の南側に位置する山辺田遺跡(1600~50年代)。平成10年度に、複数の建物跡や色絵磁器片などが発見され、山辺田窯跡の工房跡だと推定された場所だ。

今回のプロジェクトでは、土地開発等に伴う行政発掘とは違う、研究を目的とした学術発掘で歴史的・学術的価値を再検証する。山辺田遺跡の調査は、色絵磁器の技術史の解明に大きな意義を持ち、有田焼のルーツを知ることにもつながるからだ。

世界が認めた最高峰。景徳鎮系の技術を導入

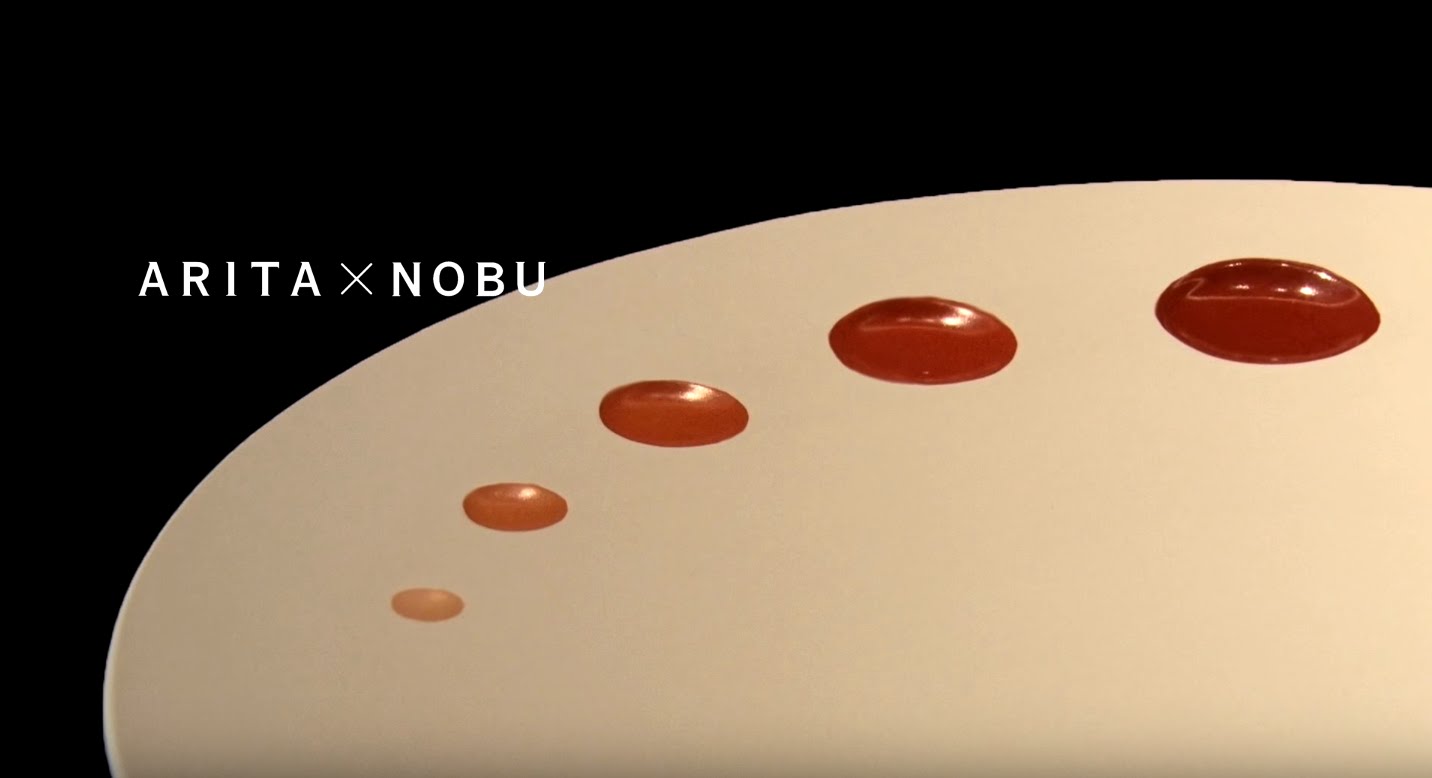

有田に色絵磁器が誕生するのは、磁器生産がはじまってから約30年後。きっかけは、世界的な磁器の産地だった中国・景徳鎮が、国内の動乱で海外に輸出できなくなり、その代替品の産地として有田が名乗りを上げたのだ。しかし、海外からオーダーされたのは中国系の色絵磁器。朝鮮半島系の技術をベースとする有田には色絵の技法がなかったため、中国系の技術を導入し、景徳鎮と同じ製品スタイルも整えた。それは、皿などの高台径を大きくし、高台内に銘や圏線を入れ、外側面に文様を描くという今日の製品に通じるスタイルだった。

山辺田遺跡からは、これまでに600点以上の色絵磁器の陶片の他、景徳鎮製の「祥瑞沓(しょんずいくつ)茶碗」の陶片が出土している。世界の最高峰とされた景徳鎮の現物を見本にして、技術の研鑽に励んだことがうかがえる。

ここで生産されていたのは、深い紫や緑、黄色といった濃厚な色調の大皿などインパクトの強い大型製品で、このスタイルは「古九谷様式」と呼ばれる。つまり、現在「古九谷」と分類される焼き物が、有田で焼かれていたと推定されるのだ。

日本の陶磁史に一石を投じる古九谷有田説

「古九谷」は、石川県の九谷窯で焼かれていたと考えられていたが、日本陶磁史の研究が進んだ昭和30年代には「古九谷=有田で焼かれた初期の色絵磁器」という説が主流になってきた。

「かつて、製品スタイルの違いは生産地の違いだと考えられていましたが、研究が進むにつれ、場所ではなく、生産された時期によってスタイルが異なることが分かってきました」と、古九谷有田説の研究に長年関わってきた有田町教育委員会の村上伸之学芸員。

膨大な数の色絵片が出てきたことからも古九谷有田説は濃厚だが、決定的な証明として期待されているのが色絵磁器を焼く赤絵窯跡の発見だ。色絵は登り窯で焼成した素地に上絵具で文様を描き、低い温度の赤絵窯で再び焼き付けて完成する。山辺田遺跡から赤絵窯の部材の破片は多く出土していることから、赤絵窯があったことは確実なので、その痕跡さえ発見されれば、日本陶磁史に大きな衝撃を与えることは間違いない。

有田焼とは何なのか。そのルーツを探る

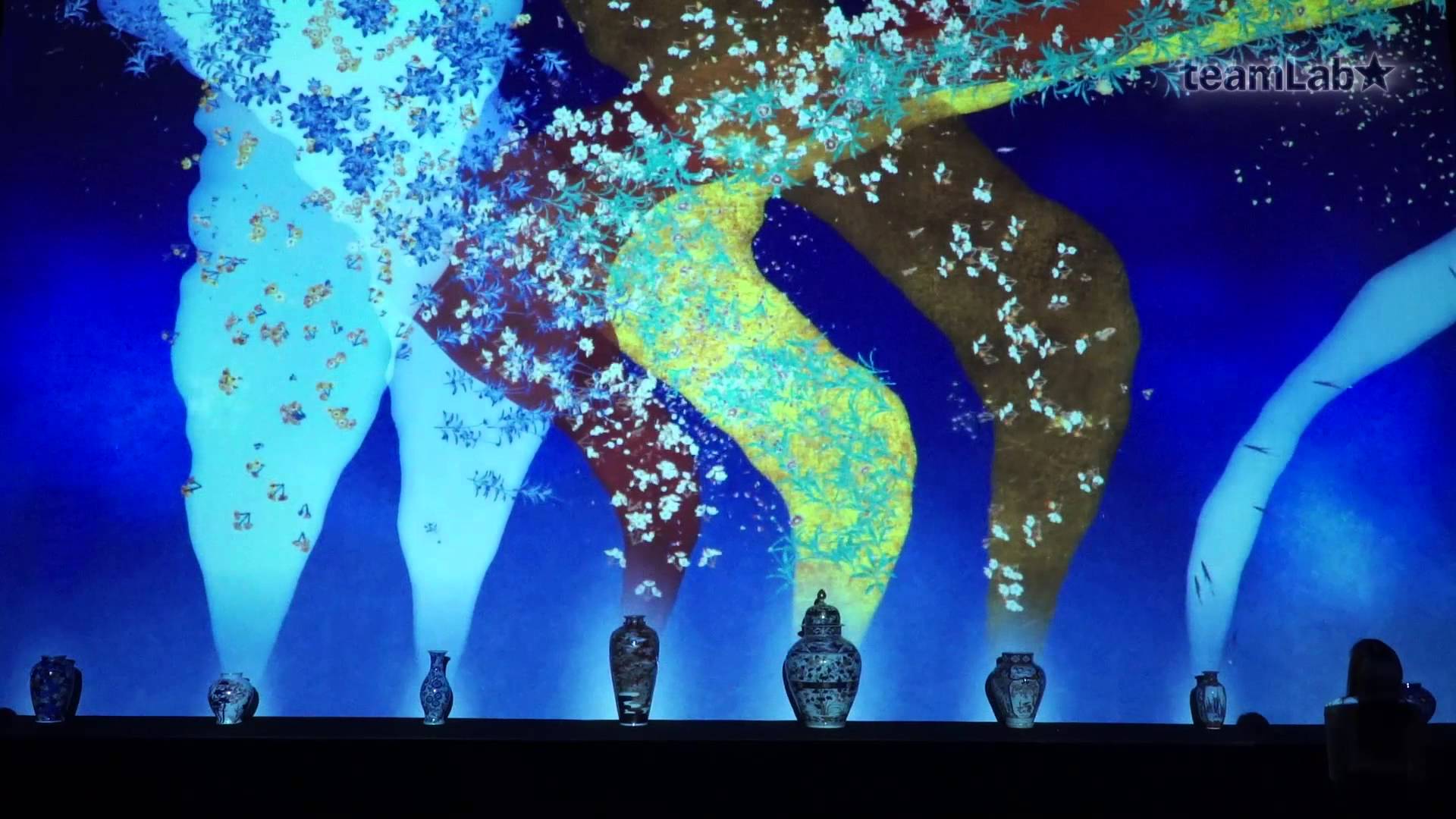

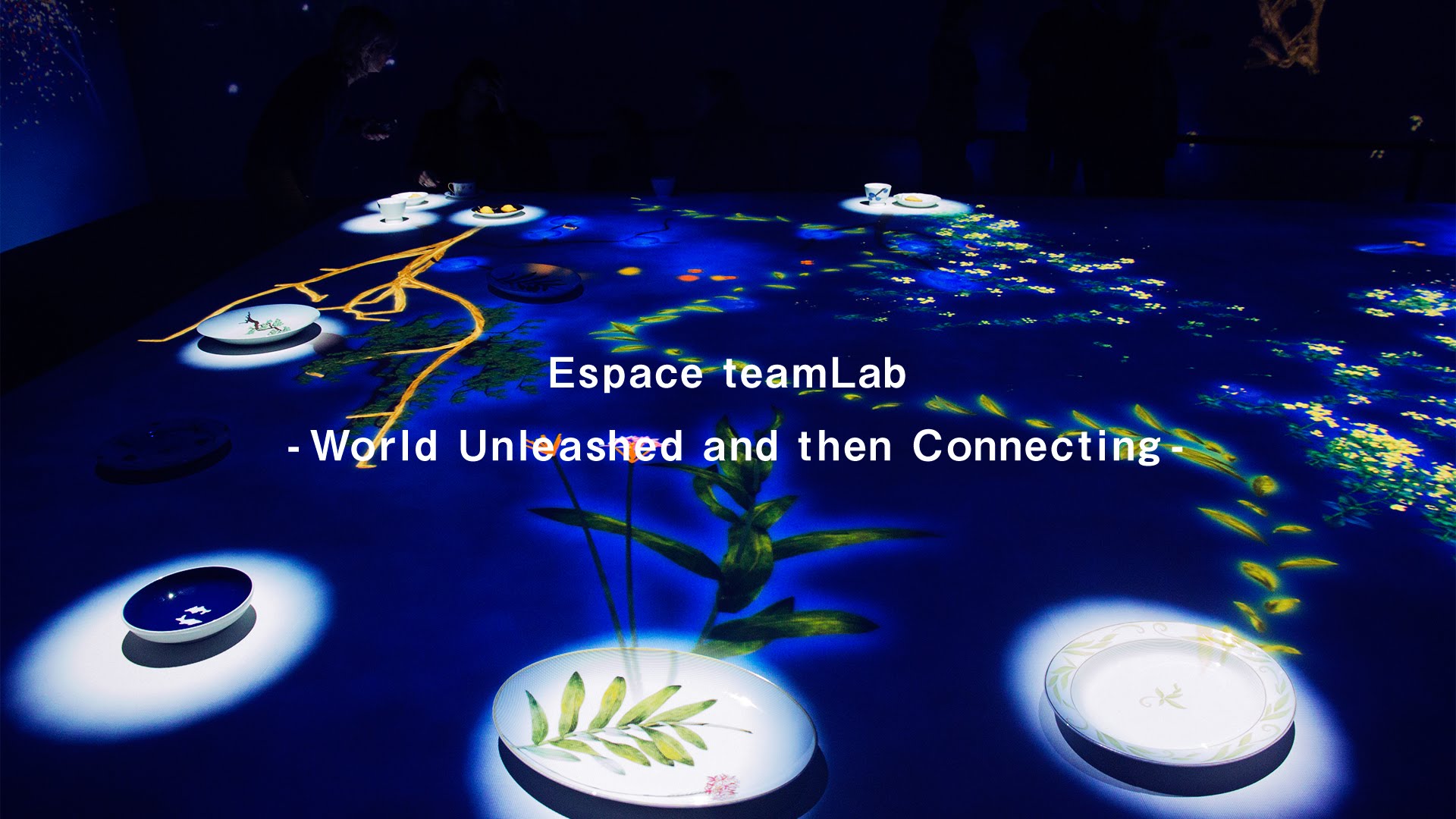

模倣で始まった日本の色絵磁器は、日本的な美意識と価値観のなかで昇華され、独自のスタイルを確立。有田は世界の中核的な産地へと成長し、消費地のニーズに応えてスタイルを変えていった。時代とともに幾多の変遷を遂げながらも、景徳鎮系の技術導入こそが、有田が大きく飛躍した原点といえるだろう。

大発掘プロジェクトの最終的な目的は、「有田焼とは何なのか」というアイデンティティを深堀りすること。有田が経験した過去の出来事を知ることが、有田焼の未来を考えるヒントにつながるからだ。

2月28日には、山辺田遺跡で一般向けの現地説明会が行われた。焼き物ファンなど見学者約100人が訪れ、担当者の説明に熱心に耳を傾けた。プロジェクトは3か年計画で、今年度中に再び発掘調査が行われる予定だ。今はまだ、謎解きの鍵を探すかのように、過去の欠片を集めているところだが、一つひとつのピースが組み合わさるたび、知られざる真実に光があてられていく。どんな新しい発見が待っているのか。これからの展開が楽しみだ。